Este es el cuarto año en el que el 6 de febrero se celebra el Día Internacional de la Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina (MGF). Hablar de MGF es hacerlo de todos los procedimientos que implican la resección parcial o total de los genitales externos femeninos u otras lesiones de los órganos genitales femeninos por razones no médicas. El riesgo de complicaciones, tanto inmediatas como a largo plazo, aumenta con la magnitud de la ablación. En cualquier caso, todas las formas de mutilación genital femenina pueden causar hemorragias, problemas urinarios, infecciones, infertilidad, o aumento del riesgo de muerte del recién nacido. No olvidemos que, la mayoría de las veces, la intervención no la hace un sanitario ni con material esterilizado. Por eso, no es de extrañar que esté reconocida mundialmente como una violación de los derechos humanos de las niñas y las mujeres que refleja una desigualdad entre los sexos muy arraigada. Se apela expresamente a su eliminación en el quinto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se quieren alcanzar de aquí a 2030, llamado a “lograr la igualdad entre géneros y a empoderar a todas las mujeres y niñas”.

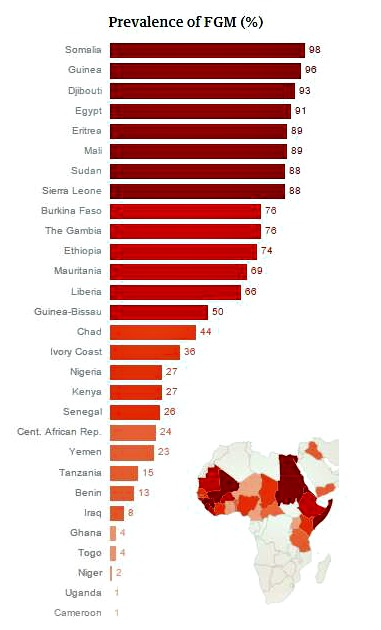

Según una estimación de Naciones Unidas, más de 140 millones de mujeres y niñas vivas hoy han sufrido alguna forma de MGF. La práctica se concentra abrumadoramente en África, concretamente, en 28 de sus 54 Estados. La mayoría ocurren en Egipto, Etiopía, Kenia, Nigeria, Somalia y Sudán. UNICEF afirma que una de cada cinco chicas del África subsahariana la ha padecido.

Según una estimación de Naciones Unidas, más de 140 millones de mujeres y niñas vivas hoy han sufrido alguna forma de MGF. La práctica se concentra abrumadoramente en África, concretamente, en 28 de sus 54 Estados. La mayoría ocurren en Egipto, Etiopía, Kenia, Nigeria, Somalia y Sudán. UNICEF afirma que una de cada cinco chicas del África subsahariana la ha padecido.

Los motivos para realizarla son múltiples y dependen de cada comunidad. Se dice que si no estás “cortada”, tu grupo puede rechazarte al no considerarte limpia. También se defiende como práctica para evitar que las mujeres sean infieles, pues todos los problemas que acarrea la escisión reducen el placer sexual femenino. Algunas sociedades lo hacen por la creencia de que, en el parto, si la cabeza del feto tocara el clítoris de la madre, el bebé moriría. Fundamentalmente, la ablación pervive por entenderse como una parte de la identidad cultural. No en vano, puede ser una práctica de iniciación para formar parte de un grupo, una práctica que marca el paso de la adolescencia a la vida adulta. Después del corte, las niñas permanecen en una casa lejana, ocultas durante cierto tiempo, curándose y recibiendo lecciones de las adultas de su sociedad.

Prohibición, necesaria pero insuficiente

Gambia ha sido el último país en prohibir, por ley, la MGF. A finales de diciembre, hace poco más de un mes, el parlamento gambiano aprobaba un proyecto de ley que incluía penas de cárcel (hasta cadena perpetua si la víctima de la escisión muere a causa de esta) y multas de hasta 50.000 dalasi (unos 1.160 euros en un país donde el sueldo medio apenas llega a los 50 euros al mes). Ya en noviembre, su controvertido presidente, Yahya Jammeh, había condenado la práctica por no estar contemplada en el Corán. Un importante paso adelante para erradicar la ablación en un país donde, según un informe de 2010, el 63% de las mujeres y niñas de entre 14 y 49 años la han padecido.

También en 2015, concretamente en mayo, Nigeria prohibió la MGF, uniéndose a la larga lista de países africanos que han adoptado leyes para acabar con esta tradición, como por ejemplo Sudáfrica, República Centroafricana o Egipto. La ley nigeriana, que además de querer eliminar la MGF buscaba acabar con otras formas de violencia basada en el género, fue uno de los últimos actos de Goodluck Jonathan como presidente del país. Se logró después de 13 años de lucha por parte de activistas y grupos a favor de los derechos de las mujeres. Según datos de la ONU de 2014, una cuarta parte de las nigerianas ha padecido la ablación.

Somalia tiene la mayor prevalencia mundial de MGF: el 98% de las niñas de entre 4 y 11 años han sido “cortadas”. De cerca le sigue Etiopía. El 74% de las mujeres es la media estatal del alcance de la MGF pero, debido a la diversidad de culturas y comunidades (200 grupos étnicos), en algunas regiones de Etiopía, la incidencia de la ablación puede pasar del 27 al 91%, pese a que fue ilegalizada en 2004. ¿Esperanza? Su ministerio de asuntos de las mujeres, existente desde 2005, se ha propuesto acabar con la práctica antes de 2025.

Esperemos que lo logre y que no le ocurra como a Senegal. Este país prohibió la MGF en 1999 y su gobierno lanzó, una década después, un plan de acción nacional para que la MGF estuviera erradicada a finales de 2015, lo que lo habría convertido en el primer país del mundo en declarar el abandono total de esta práctica. Pero no ha sido así. Según UNICEF, no ha habido cambios significativos en la prevalencia de la MGF en Senegal desde 2005, manteniéndose en torno al 25% el porcentaje de mujeres que la han sufrido.

Sin embargo, no todos los países en los que se lleva a cabo han prohibido expresamente la ablación. En Liberia, por ejemplo, no hay penas específicas para quienes la perpetran —generalmente, mujeres conocidas como circuncisoras—, ni compensación o tratamiento para las víctimas, un 58% de las liberianas. El caso de Liberia resulta especialmente reseñable por ser un país que lleva diez años gobernado por una mujer, Ellen Johnson-Sirleaf. Tampoco ha sido prohibida en Mali ni en Sudán, donde no hay antibióticos disponibles y una de cada tres niñas muere por las complicaciones derivadas de la ablación.

Más allá de la legislación

La clave parece estar en seguir sensibilizando, tanto sobre el castigo que les pueden imponer (he aquí la importancia del marco legal) como sobre los efectos dañinos de la MGF. Dicha sensibilización ha de hacerse desde el respeto y el conocimiento mutuo. Para tener éxito en el propósito, es fundamental que la abolición de la MGF no se perciba como un insulto a sus tradiciones porque, cuando la comunidad ve los programas contra la práctica como un ataque, como una crítica a su cultura y sus valores, reacciona blindándose en sus costumbres y repeliendo el cambio. Por esto, hace falta una interacción estable, consciente de que el cambio no vendrá de la noche a la mañana, buscando prácticas que sustituyan a la ablación y que sean aceptables para la comunidad —así como alternativas económicas para las circuncisoras—, y llegando a los líderes religiosos y a los jóvenes para que sean ellos los que convenzan a los otros miembros, en lugar de personas extrañas, ajenas a la vida comunal.

También es crucial el rol que pueden desempeñar el personal sanitario y los profesores, por lo que hay que trabajar en este sentido, y utilizar los medios de comunicación regionales y locales (sobre todo, la radio) para que en las comunidades haya observadores que velen por que las chicas no la sufran puertas adentro.

Muchos coinciden en que educar a las chicas es básico, la mejor estrategia para frenar la expansión de la MGF dado que son la próxima generación, las futuras esposas y madres que podrán luchar para no “cortar” a sus hijas.

Fragmento de la película «Flor del desierto», versión cinematográfica de la autobiografía de Waris Dirie, modelo somalí activista en la lucha contra la mutilación genital femenina.